好的人像作品太多,不管是哪个人像领域或者风格的,总有我们喜欢的摄影师或者作品。

经常看片,总有几张人像照片能让你驻足良久 —— 或许是街头抓拍的老者皱纹里藏着的岁月故事,或许是逆光中恋人相视而笑的温柔瞬间。

作为摄影爱好者,我们究竟该从哪些角度学习优秀作品?今天就来拆解那些值得反复揣摩的人像摄影佳作,带你找到进阶的密钥。

从 “哇塞” 到 “哇哦”:一眼吸睛的视觉盛宴

好的人像作品,往往在 0.3 秒内就能抓住眼球。

东京摄影师蜷川实花镜头下的《花魁》系列,用饱和到近乎溢出的撞色 —— 正红和服与靛蓝背景形成强烈视觉张力,金色发饰在侧光下闪烁的光斑打破平面感,让观者目光不由自主聚焦于模特锐利的眼神。

另一类吸睛作品胜在构图巧思。

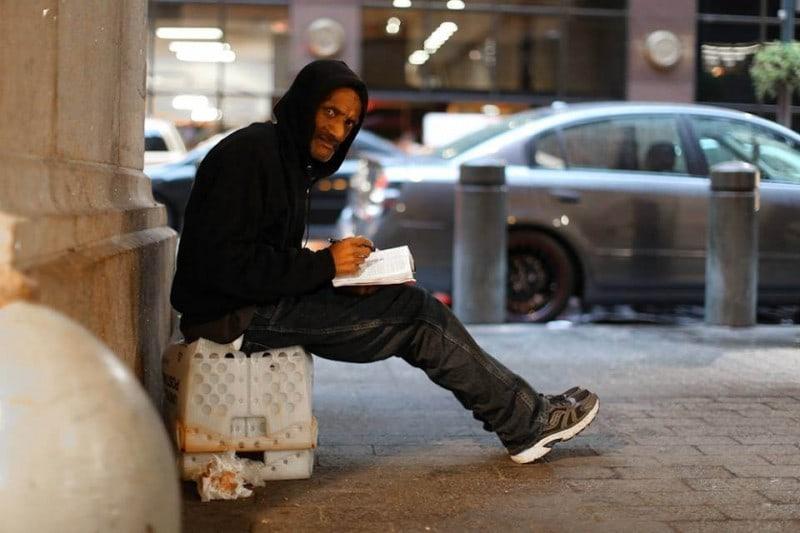

菲律宾摄影师 Xyza Cruz Bacani 擅长用框架构图表现城市人像:地铁车窗的边框将打工者疲惫的侧脸框成一幅画,窗框线条引导视线聚焦于人物紧抿的嘴唇,既强化主体又暗示人物所处的压抑环境。这种 “用环境讲故事” 的构图,比直白的特写更耐人寻味。

光影的戏剧化运用同样是点睛之笔。

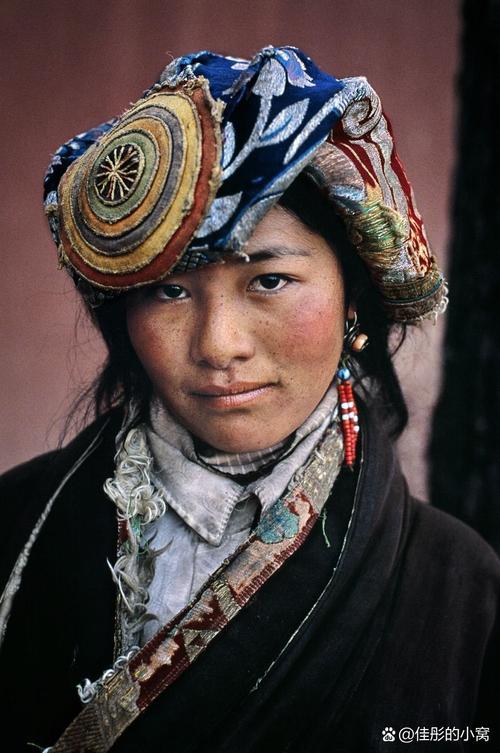

在纪实摄影师 Steve McCurry 的经典作品《阿富汗少女》中,侧逆光勾勒出少女轮廓分明的脸颊,鼻梁投下的阴影与惊惶的眼神形成呼应,斑驳的光线质感让 20 年前的瞬间至今仍具冲击力。

初学者可尝试在窗边利用自然光制造类似效果,观察光线角度对情绪表达的影响。

情感共鸣:镜头下的心灵触碰

真正的佳作能让观者在照片前 “看见自己”。

日本摄影师川内伦子的家庭纪实作品中,没有刻意摆拍的笑脸:孩子趴在地板上发呆的侧影,老人布满皱纹的手轻抚孙辈头发的瞬间,这些 “不完美” 的日常片段反而精准戳中人们对家庭温情的集体记忆。

她的秘诀在于 “等待自然瞬间”—— 放弃指令式引导,让拍摄对象处于放松状态,捕捉那些未经修饰的真实反应。

眼神是情感表达的核心通道。

人像大师 Richard Avedon 曾说:“我拍摄的不是面孔,是面孔背后的人。” 他镜头下的作家杜鲁门・卡波特,眼神中交织着狡黠与脆弱,微微上挑的眉峰泄露了人物敏感的性格特质。拍摄时尝试让模特先闭眼再缓缓睁开,往往能捕捉到比刻意凝视更自然的眼神光。

肢体语言的微妙表达同样重要。

在婚礼摄影中,比起僵硬的拥抱,新人下意识紧握的双手、脚步交错时的搀扶,这些不经意的肢体接触更能传递真实情感。

建议拍摄时多关注 “间隙瞬间”:指令动作完成后的放松时刻,往往藏着最动人的表情。

创意与风格:打破常规的艺术突围

风格化创作是摄影师个性的延伸。

复古风并非简单穿件旧衣服,英国摄影师 Tim Walker 的复古作品充满超现实童话感:模特身着 1950 年代蓬裙躺在巨型茶杯里,背景是手绘风格的森林,柔焦镜头让画面呈现梦幻的奶油质感,这种 “旧元素新组合” 的创意值得借鉴。

极简风格则考验摄影师的减法思维。

韩国摄影师 JeongMee Yoon 的 “粉色与蓝色” 系列,用纯白背景突出主体:穿蓝色西装的男孩被数百个蓝色玩具包围,画面中仅有的红色消防车成为视觉焦点,通过色彩对比和元素重复,既保持极简调性又暗含对性别刻板印象的思考。

初学者可从单色背景练起,体会 “少即是多” 的创作逻辑。

跨媒介融合带来更多可能性。

摄影师 Luna Ikuta 将刺绣与摄影结合:在人物肖像的轮廓处缝上彩色丝线,飘动的线头为静态照片增添动态感,这种 “破坏完美” 的创意让传统人像焕发新生命。尝试用身边物品进行二次创作,或许能找到独特的表达语言。

技术与艺术的共舞:专业技巧的完美融合

技术是表达的基石,而非束缚。

在人像摄影中,对焦的精准度直接影响情感传递:拍摄特写时对焦于睫毛根部而非瞳孔,能保留眼神的通透感;拍摄全身照时,对焦于离镜头最近的脚踝,利用浅景深虚化背景的同时保证肢体线条完整。佳能摄影师 Lisa Holloway 拍摄儿童时常用 “陷阱对焦”:预设好焦点后等待孩子进入区域,捕捉到的奔跑瞬间既清晰又充满动感。

光线控制体现专业度。

阴天拍摄时,很多人抱怨光线平淡,其实可利用反光板创造层次感:将银色反光板置于模特斜前方 45 度,反射的漫射光既能提亮面部阴影,又不会像闪光灯那样破坏柔和氛围。进阶者可尝试 “三明治布光法”:主光塑造轮廓,辅光平衡明暗,背景光分离主体与环境,这种布光在商业人像中屡试不爽。

曝光的精准控制藏着细腻心思。

拍摄逆光人像时,宁愿让背景过曝 1 档,也要保证面部正常曝光 —— 这就是 “宁欠勿曝” 的例外原则。摄影师 Annie Leibovitz 拍摄明星时常用低曝光营造神秘感:让主体曝光略欠,保留暗部细节,用点测光对准人物高光区域,让黑色西装与金色饰品形成质感对比。

背后的故事:作品背后的创作历程

每张好照片都是无数次尝试的结果。

摄影师 Brandon Stanton 在拍摄《 Humans of New York》系列时,平均每小时只能完成 1 张满意的作品。他曾为拍摄一位街头艺人,在寒风中等待 3 小时,直到艺人弹奏的吉他弦意外断裂,那个错愕又释然的表情才被永久定格。这个故事告诉我们:耐心比器材更重要。

灵感往往藏在细节观察中。

时尚摄影师 Willy Vanderperre 拍摄秋冬系列时,从博物馆里中世纪铠甲的金属反光中获得灵感,将模特置于不锈钢背景前,利用材质反光创造冷冽的未来感。建议随身携带速写本,记录日常所见的光影、色彩组合,这些碎片式灵感终将汇聚成创作河流。

后期处理是二次创作的过程。纪实摄影师 Magnum 的成员很少过度修图,但会用 Lightroom 微调影调:降低橙色饱和度让肤色更自然,提高黑色色阶增强暗部层次。记住:后期的目的是强化而非掩盖,保留照片的 “呼吸感” 比追求完美更重要。

行动起来:汲取灵感,拍出佳作

下周不妨尝试 “3×3 挑战”:用 3 种不同光线(顺光、侧光、逆光)拍摄同一人,每种光线尝试 3 种构图(中心构图、三分法、框架构图)。拍摄时多问自己:这张照片能让观者停留 3 秒吗?画面中最想突出的情绪是什么?

欣赏佳作时带着 “拆解思维”:看到喜欢的作品,先分析光影方向,再观察构图逻辑,最后思考如果是自己拍摄会如何引导模特。

建立专属灵感库,按 “情绪”“光线”“构图” 分类保存作品,三个月后你会发现审美直觉已悄然提升。

人像摄影的终极意义,是用镜头发现平凡中的不凡。当你不再执着于器材参数,开始关注 “这个人为何打动我” 时,属于你的风格便会慢慢浮现。拿起相机,从记录身边人开始吧 —— 那些真实的、不完美的、带着温度的瞬间,终将成为最值得珍藏的作品。

评论0